A guerra é inerente ao ser humano? O que registra a mitologia

Toda vez que começa um novo conflito entre nações, eu começo a me perguntar de onde veio o conceito da guerra. Não daquela peleja específica, provavelmente é alguma coisa com petróleo, e sempre tem ótimos colunistas que comentam a situação. Na verdade, pego-me pensando em como começamos a guerrear, se é uma coisa inerente da humanidade, se não é.

Nas mitologias, há diversos deuses guerreiros, mas as narrativas não necessariamente falam de uma guerra como conhecemos hoje, e algumas culturas, como a egípcia, têm deuses diversos para aspectos diferentes dos conflitos.

Assim, decidi investigar. Um amiga (obrigada, Robs!) me indicou um livro que tenta compreender o que é guerra, e faz um compêndio de teorias, descobertas etc. "Uma História da Guerra", de John Keegan, tenta argumentar e entender outra obra (uma das mais seminais da área): "Da Guerra", de Carl von Clausewitz. Clausewitz diz que a guerra é uma "continuação das relações políticas", mas "com a entremistura de outros meios". Ele argumenta que a natureza da guerra é servir a si mesma – sugiro ler mais no livro do autor para compreender com profundidade.

Leia também:

- Guerra às drogas é pretexto para atacar negros e pobres, diz criminalista

- Uma história real do conflito armado na Colômbia, contada pela família de um dos desaparecidos

- Atentado a Porta dos Fundos é ato de "lobo solitário" ou ação integralista?

Para Keegan, esse discurso é incompleto, pois leva em conta um conceito de guerra depois da criação de Estados, nações que guerreiam em uma mistura de tática e diplomacia, que gerou diversas definições de guerra, como guerra fria, civil, preservativa, psicológica, entre outras. Assim, em "Uma História da Guerra", ele parte para comentar sobre conflitos que aconteceram antes do nascimento e da visão estruturada e contemporânea do tema. Dois casos que ocorreram com civilizações diferentes, mostrados no livro, me chamaram a atenção.

Conflitos antigos

O primeiro ocorreu na Ilha de Páscoa, ao longo de 1.000 e 1.700 d.C.

Nesse período, os habitantes da ilha decidiram erguer mais de 300 estátuas gigantes em cima de seus templos. Ao longo desse tempo, além das estátuas, o povo inventou a escrita, muito usada por seus sacerdotes. O poder era do clero, mas quem mediava eram chefes. Contudo, os ilhéus passaram a tomar menos conta do meio ambiente, a comida se tornou mais escassa, e uma classe de guerreiros descobriu a obsidiana e passou a fazer lanças. Estes homens, chamados de "homens com as mãos sangrentas" passaram a vencer os conflitos, o que gerou a criação de um clã oposto, que vivia no outro lado da ilha. As estátuas antigas começaram a ser derrubadas, outro sistema religioso entrou em vigor, mais focado em batalhas. Em 1722 sobraram apenas 111 pessoas na Ilha de Páscoa, e arqueólogos descobriram evidências de canibalismo durante o período de guerra. Ou seja, depois que os "homens com as mãos sangrentas" se tornaram o patamar mais importante da sociedade, os habitantes da Ilha de Páscoa foram praticamente dizimados, sua cultura complexa foi trocada por uma que se focava apenas na batalha e na vitória. Keegan coloca que a maior parte dos sinais de como a guerra foi travada (existência de liderança, trincheiras etc) está alinhado com o pensamento de Clausewitz sobre como se trava uma guerra. Contudo, ela foi travada por falta de recursos naturais, e mudança na cultura religiosa. Podemos até afirmar que isso faz parte do escopo da política, mas não necessariamente se adequa a uma noção estadista estruturada. Talvez possamos dizer que uma mudança na maneira de ver o mundo, na cultura, tem tanta importância quanto as relações estadistas.

Figura 1 – As estátuas da Ilha de Páscoa

Outro caso histórico foi do povo Zulu. Em sua origem no século XIV um povo pastoril, gentil com estrangeiros que não carregavam armas, não eram bélicos ou imperialistas. Seus chefes não estavam acima da lei. Para eles ubuntu (humanidade) era o valor mais importante. Havia conflitos, que geralmente faziam com que o perdedor se deslocasse de terra como punição. Ele refaria sua vida em uma terra pior, e pronto. Os conflitos eram realizados corpo-a-corpo, com armas de madeira. E, "se um guerreiro matasse um oponente, estava obrigado a deixar imediatamente o campo de batalha e submeter-se à purificação, caso contrário o espírito da vítima iria certamente trazer uma doença fatal para ele e sua família". (KEEGAN, 693-699, Kindle)

Até que Shaka, chefe dos zulus, uma pequena tribo nguni, virou o comandante de um exército disciplinado, e, assim, dono de uma grande potência, que reduziu seus inimigos a tribos fugitivas. Além de alterar todo o sistema de pastoreio e de batalhas, Zulu criou uma forma de serviço militar, que deixava os soldados longe de suas noivas, o que controlava a natalidade. E uma taxa de tributos de produtos aumentou seu poderio material. Shaka, assim, alterou toda uma civilização, que deixou o ubuntu de lado no século 19, e passou a se focar em conflitos. O lance é que Shaka alterou o papel do Estado dentro da cultura dos zulus, e não perpetuou uma política militar, aperfeiçoando-a.

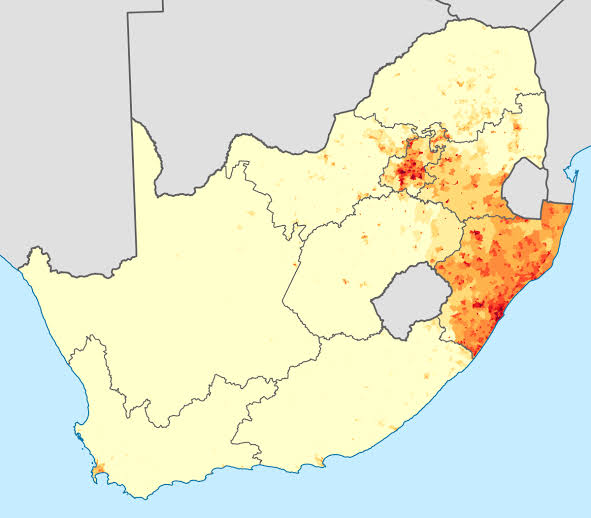

Figura 2 – O Império Zulu espalhou sua língua no sul da África

Keegan coloca que a ideia da guerra como uma continuação da política de uma nação veio diretamente da época da Revolução Francesa, não apenas pelos aspectos políticos do conflito, mas pelos pensadores da época (em especial Voltaire e Rousseau). Rousseau, por exemplo, não acreditava que a guerra era inerente de uma violência nascida do ser humano. Há filósofos que acreditam que a humanidade é violenta por natureza. Talvez isso seja difícil de acreditar em Rousseau, visto os exemplos acima. Mas a biologia diz que há alguma verdade neste pensamento, ou melhor, que a verdade é sempre mais complexa do que se parece.

Biologia de guerra?

A neurologia, por exemplo, ainda está incerta sobre como os processos de agressão são gerados e controlados no cérebro. O que se sabe é que nossas reações mais primitivas (no sentido do desenvolvimento cerebral) como medo, aversão ou ameaça (que servem tanto pra criar agressividade como para nos protegermos) estão no sistema límbico, unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Mas essas reações não funcionam sozinhas, estão ligadas com sistemas mais elaborados, como os lobos frontais. Ou seja, não atuamos rapidamente apenas porque estamos com medo, não há uma relação determinista de causalidade entre sentir-se acuado e atacar.

Falta de um hormônio chamado serotonina também pode aumentar a agressão, mas variações nos níveis de serotonina são raras. Da mesma forma, a testosterona aumenta a agressividade, mas "sua administração a ratos fêmeas que estão amamentando reduz a agressividade delas em relação aos machos, enquanto seu instinto protetor maternal é estimulado por outro hormônio simultâneo", coloca Keegan.

Contudo, há um debate sobre a questão genética e uma possível seleção para a agressão: a mutação para a agressão é uma de suas formas e a agressividade é claramente uma herança genética que pode reforçar a chance de sobrevivência. Também há formas raras de constituição genética que estão correlacionadas com agressividade exagerada. De qualquer maneira, a proliferação desta mutação não ocorre de maneira natural, mas deve existir uma reação pelo meio, pela cultura. Ou seja, esses genes devem ser desejáveis para que continuem se reproduzindo.

Keegan ainda discute diversas possibilidades e teorias nascidas da psicologia e da antropologia. Sua conclusão é de que a cultura é "um fator determinante fundamental da natureza da guerra". (KEEGAN, 7665-7666, Kindle). Contudo, pensamos nela como apenas política entre nações porque "a história escrita do mundo é, em larga medida, uma história de guerras, porque os Estados em que vivemos nasceram de conquistas, guerras civis ou lutas pela independência". (KEEGAN, 7636-7639, Kindle).

Na mitologia

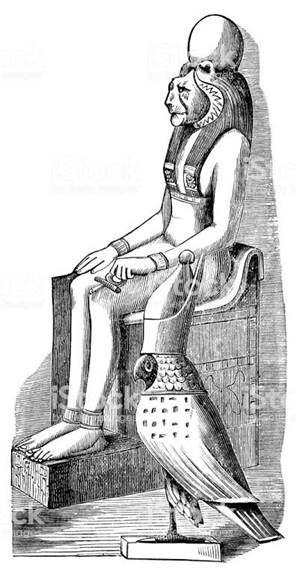

Figura 3 – Representação da deusa Pakhet15

Se olharmos a mitologia e histórias de bem antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, veremos exemplos de deuses guerreiros de muitos tipos. No Egito antigo, havia diversas divindades ligadas ao combate. Onúris, por exemplo era adorado em uma região chamada Abydos, e era patrono do exército egípcio. Durante o seu festival, os egípcios travaram batalhas brincalhões entre os padres e as pessoas em que se batiam com paus. Contudo, não era um deus particularmente adorado até bem depois da história egípcia, quando o povo se encontrou em situações de conflitos.

Já Neite, por exemplo, deusa da guerra e da caça. Ela fazia as armas dos guerreiros e guardava seus corpos quando morriam, mas não se sabe se seu papel era mais como caçadora ou como guerreira. O que se imagina é que a noção de guerra era muito mais ligada à subsistência. Essa dupla função também existia na deusa leoa (ou gata dependendo da região) Pakhet, que tratava da cura, da proteção, e da guerra. Como caçadora, ela podia livrar as casas de criaturas venenosas ou perigosas. Era tão poderosa que sua respiração formava o deserto, e podia ser impiedosa na guerra, contudo, também protegia os faraós após a sua morte. Dessa maneira Pakhet era uma deusa complexa, que podia dar ou tirar vida. Contudo, estava sempre ligada a uma morte ritual, e à proteção pós-morte.

Na cultura Yorubá, a guerra está ligada à tecnologia, na figura de Ogum, que forja suas ferramentas tanto para caça e agricultura, quanto para os conflitos. Ou seja, Ogum não apenas podia travar guerras, mas deu ao povo a possibilidade de criar algo a partir da natureza, manipular a terra para dar vida. E, enquanto outros orixás, como Oyá (Iansã) amem o campo de batalha, nenhum deles trava a guerra apenas pela guerra.

Em uma cultura mais bélica, como a Grécia antiga que já contava com a cidade-estado Esparta, por exemplo, começamos a ver deuses que podem ser tomados por uma segue de sangue, como é o caso de Ares, que pode ser visto como um deus da guerra mais selvagem. Porém, quem realmente vencia as batalhas era Atena, mais estratégica, deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Ou seja, em Atena, também há essa mistura de papéis civilizatórios e de conflito, como na cultura Yorubá.

Talvez a diferença seja em entender o papel do guerreiro fora do contexto de guerras entre nações. Especialmente porque, fora Ares, mesmo o mais brutal dos deuses guerreiros não adentra os conflitos por uma questão da guerra pela guerra, mas por uma questão de proteção de um povo. Keegan coloca que há alguns dispositivos que ajudam a não deixar a guerra se alastrar: "O mais importante desses dispositivos é o ritual, que define a natureza do próprio combate e exige que, uma vez realizados determinados rituais, os litigantes reconheçam o fato de sua satisfação e recorram à conciliação, arbitragem e pacificação." (KEEGAN, 7658-7660, Kindle). Assim, o conflito está ligado para a preservação da humanidade (ubuntu), e não para seu extermínio. Nesses momentos de pelejas, talvez seja importante que possamos fazer esta distinção.

PARA LER MAIS:

CLAUSEWITZ, Carl von. 1979. Da Guerra. São Paulo: Martins Fontes

EVANS, Michael. "Elegant Irrelevance Revisited: A Critique of Fourth Generation Warfare", in Terriff, Karp e Karp, p. 68-69, 71-72

FREEDMAN, Lawrence. "War Evolves into the Fourth Generation: A Comment on Thomas X. Hammes", in Terriff, Karp e Karp, p. 85;

KALDOR, Mary. 1999. New and Old Wars. Stanford: Stanford University Press.

KEEGAN, John. Uma história da guerra (Locais do Kindle 7658-7660). Edição do Kindle.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.